ゆー

なになに…

「超音波は骨癒合を3割~4割早める…」ですって!?

これはもう、使うしかないじゃないっ!

ゆー

…あれ?

超音波、最後に使ったのいつだけ??

「禁忌」は?

「設定」は?

「使い方」は?

ゆー

ぜ~んぶ、忘れたってばねっ!

みなさんも、しばらく使っていない物理療法って戸惑いませんか?

でも、忙しい業務の合間に参考書を1から読み直す…なんて時間は取れないですよね?

そこで今回は、臨床現場での超音波療法の使い方を総まとめしました。

過去に使っていた方も、これから使ってみたい方も、ぜひ振り返りに活用してください!

こんな方におすすめ

- 超音波療法を使ったことがない

- 実践的な要点を知りたい

- 忙しい臨床現場で、再学習の負担を軽減したい

🎗️超音波療法の基本原理とメカニズム

超音波療法(Ultrasound Therapy)は、高周波の音波を用いて組織に刺激を与える物理療法で、疼痛緩和や炎症の改善、組織修復の促進などを目的として使用します。

- 周波数設定

- 1MHz

- 深部の筋・腱・靭帯(約3〜5cm)

- 3MHz

- 表層の筋膜や皮下組織(約1〜2cm)

- 1MHz

- モード選択

- 連続波(Continuous)

- 加温効果による血流促進や疼痛緩和

- パルス波(Pulsed)

- 非熱的作用による細胞活性の促進

- 連続波(Continuous)

- 実施時間

- 一般的に5分~10分

- 生体への作用

- 微細な振動によるマイクロマッサージ効果

- 細胞膜の透過性向上、代謝活性の促進

- 炎症性物質(サイトカイン)の抑制

🎗️臨床での活用事例と設定例

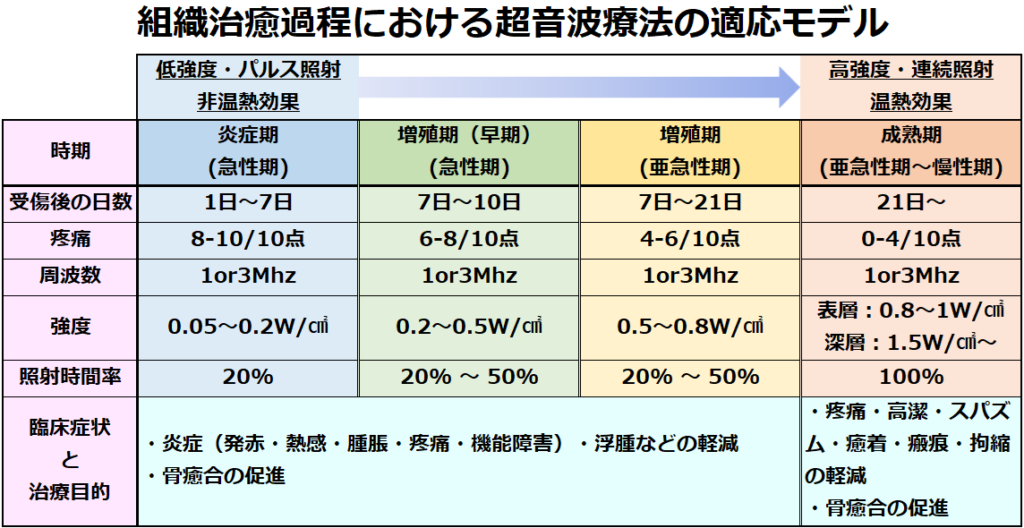

【組織治癒過程における超音波療法の適応モデル】

上図はあくまでも適応モデルであり、全ての患者に合致するものではありません。

臨床では以下の要素を踏まえ、個別の評価に基づいた最適な条件の検討と実施が重要となります。

- 組織治癒過程における病理学的メカニズムの特徴を踏まえて誘導すべき反応を判断する。

- 痛みおよび組織の状態(炎症の有無,組織の強度・感覚など)を確認する。

- 臨床症状と治療目標を明確にする。

- 1~3に応じて超音波の出力設定(周波数・強度・照射時間率)を調整する。

【疾患別の使用例】

| 適応疾患 | 目的 | 推奨モード・周波数 |

|---|---|---|

| 腱炎・腱周囲炎 | 炎症軽減・治癒促進 | パルス波・1MHz |

| 肩関節周囲炎 | 関節包・腱板の可動性向上 | 連続波・3MHz |

| 筋挫傷・肉離れ | 組織修復の促進 | パルス波・1MHz |

| 慢性腰痛 | 深部加温による鎮痛効果 | 連続波・1MHz |

※ 疾患の病期や疼痛レベルに応じて柔軟に調整することが推奨されます。

🎗️禁忌と使用時の注意点

【禁忌】

| 禁忌対象 | 理由・注意点 |

|---|---|

| 悪性腫瘍部位 | 細胞増殖を促進する可能性があり、腫瘍の進行リスクがある |

| 妊娠中の腹部・骨盤部 | 胎児への影響が懸念されるため、照射は避ける |

| ペースメーカー周囲 | 電磁干渉の可能性があり、機器誤作動のリスクがある |

| 成長軟骨(骨端線) | 骨の成長に影響を与える可能性があるため、小児は注意 |

| 眼球・脳・脊髄・心臓・生殖器 | 高感受性組織であり、損傷リスクが高いため照射禁止 |

| 深部静脈血栓症(DVT)疑い部位 | 血栓が移動し、塞栓症を引き起こす可能性がある |

【相対禁忌・注意が必要なケース】

| 状況 | 対応のポイント |

|---|---|

| 感覚障害部位 | 熱感覚が鈍く、過加温に気づきにくいため慎重に使用 |

| 金属インプラント部位 | 製品によっては照射可能だが、反射・定在波に注意 |

| 感染部位・開放創 | 炎症悪化や細菌拡散のリスクがあるため避ける |

| 皮膚トラブル (火傷・湿疹など) | 接触刺激で悪化する可能性があるため控える |

【補足ポイント】

🎗️治療実施時のポイント

- 音響ジェルの使い方

- 十分な量を使用する

- 空気層を完全に遮断するため、ジェルは多めに。

- 均一に塗布する

- プローブと皮膚の密着性を高め、伝導効率を上げる。

- 十分な量を使用する

- プローブの操作方法

- 一定の速度で移動する

- 加温を均等に行うため、速すぎず、遅すぎず。

- 円を描くように滑らせる

- 狭い範囲にエネルギーが集中しすぎないように注意。

- 圧力は軽めに

- 組織への刺激を強めすぎないよう、優しく接触。

- 一定の速度で移動する

- 照射時間の目安

- 一般的に5〜10分程度

- 部位の深さや症状の程度によって調整。

- 長時間照射は避ける

- 特に骨突出部や感覚鈍麻部位では過加温のリスク。

- 一般的に5〜10分程度

- 患者とのコミュニケーション

- 治療中の違和感・熱感を確認する

- 患者の主観的フィードバックは安全性の鍵。

- 治療目的や効果を説明する

- 安心感を提供することで協力的な治療環境へ。

- 治療中の違和感・熱感を確認する

- 臨床判断と適応の見極め

- 疾患の病期に合わせて設定変更

- 急性期は非熱的作用(パルス波)、慢性期は加温中心(連続波)。

- 照射部位の選定

- 禁忌領域や金属インプラント部位を適切に避ける。

- 疾患の病期に合わせて設定変更

🎗️エビデンスと臨床的効果

| 疾患名 | 臨床効果 | エビデンスレベル | 備考 |

|---|---|---|---|

| 慢性腰痛症 | 短期的な機能改善 | 中程度 | プラセボとの差は限定的 |

| 変形性膝関節症 | 疼痛・機能改善 | 低〜中 | 運動療法との併用で効果増 |

| 急性足関節捻挫 | 疼痛・腫脹・可動域改善 | 低 | 他療法との比較で差は不明瞭 |

| 肩関節疾患(腱板炎・凍結肩など) | 疼痛・機能改善 | 低 | 石灰沈着性腱炎には短期効果あり |

| 手根管症候群 | 感覚異常・握力改善 | 低 | 設定条件の標準化が課題 |

| 関節リウマチ | 朝のこわばり・腫脹軽減 | 低 | 他療法との併用効果は限定的 |

| 骨折(LIPUS) | 骨癒合促進 | 中〜高 | 保存療法例で有効性あり |

超音波療法のエビデンスレベルは「低~中程度」が中心です。

骨癒合促進のエビデンスレベルは「中~高」で、一部研究では治癒期間が30~40%短縮するという報告もあり、骨折治療の補助療法として注目されています。

🎗️まとめ

超音波療法は、周波数・モードの選択、疾患特性、治療目的に応じた適切な設定が求められます。

また、他の治療法と併用することで、治療効果の最大化が期待できます。

患者とのコミュニケーションを通じて、安全で快適な治療を提供していきましょう。

この記事が臨床の現場での判断材料やヒントになれば幸いです。

コメント