回復期リハビリテーション病棟は、最も多くのリハビリを行うことができる病棟です。

リハビリは継続することで少しずつ効果を得られる性質があり、そのため入院期間が数か月に及ぶことも珍しくありません。

また、患者さんやご家族からは「早く退院したい!」「もっとリハビリを行ってほしい!」「この状態で家に戻られるのは困る・・・」など、さまざまな意見が寄せられます。

そんなとき、焦点となるのが入院期間。

こうした疑問や不安を持つ方も多いでしょう。

そこで今回は、回復期リハビリテーション病棟の入院期間について詳しく解説していきます。

入院期間は誰がどうやって決めるの?

回復期リハビリテーション病棟の入院期間は、患者さん一人ひとりの状態や回復の進捗に基づいて慎重に決定されます。

入院期間の決定には、以下の要素が大きな影響を与えます。

これらの要因を総合的に検討し、患者さんの最善の回復を目指して入院期間が決定されます。

このように、医療スタッフと患者さん・ご家族が協力して方針を共有することでより良い治療計画を立てることができます。

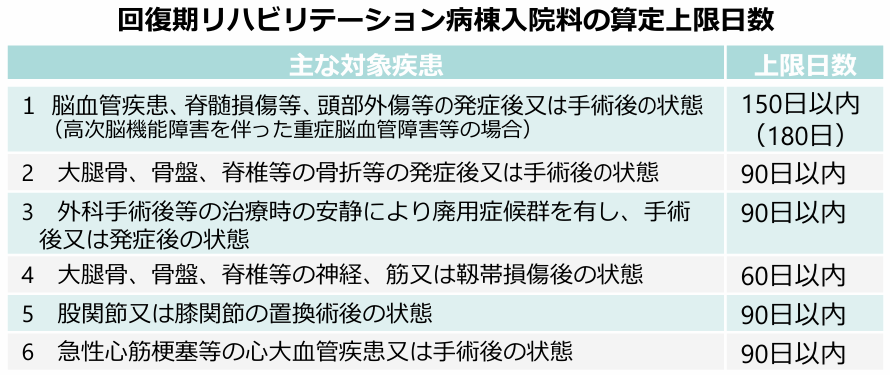

回復期リハビリテーション病棟の入院期間の上限は?

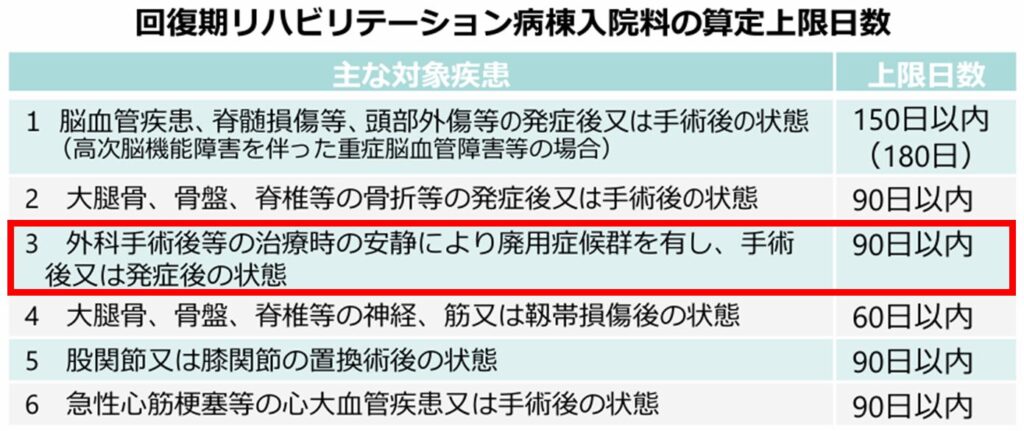

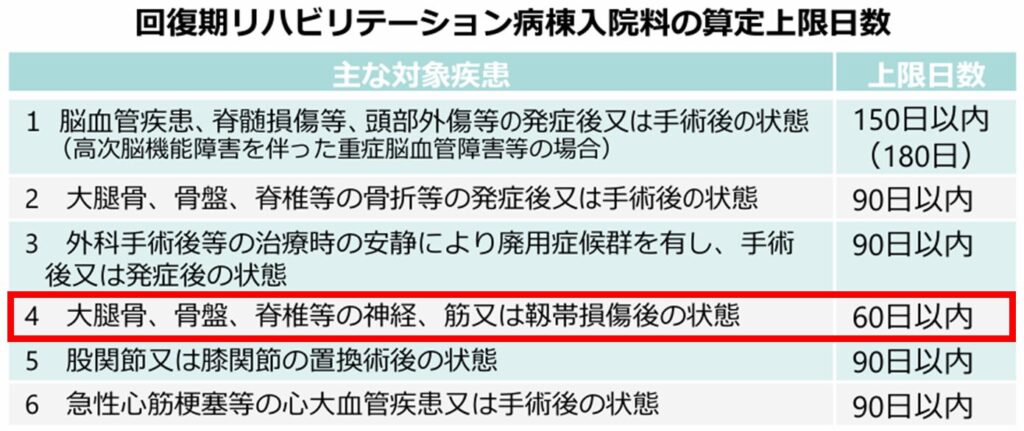

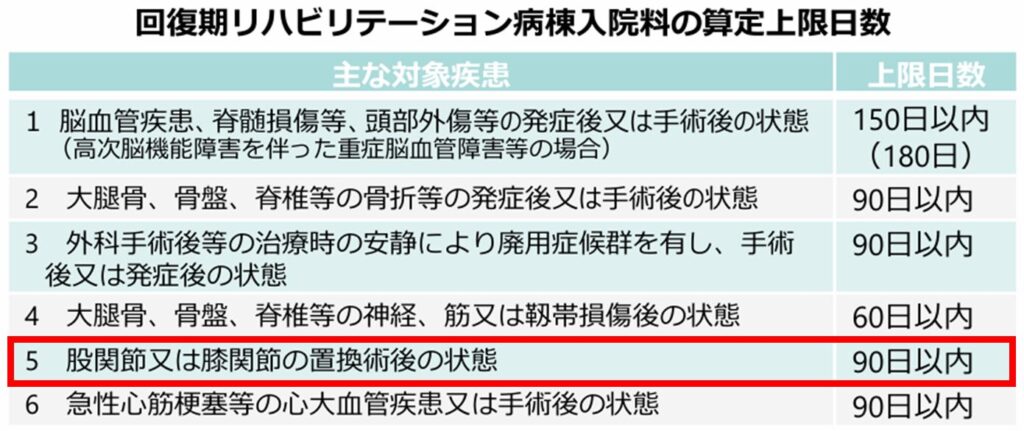

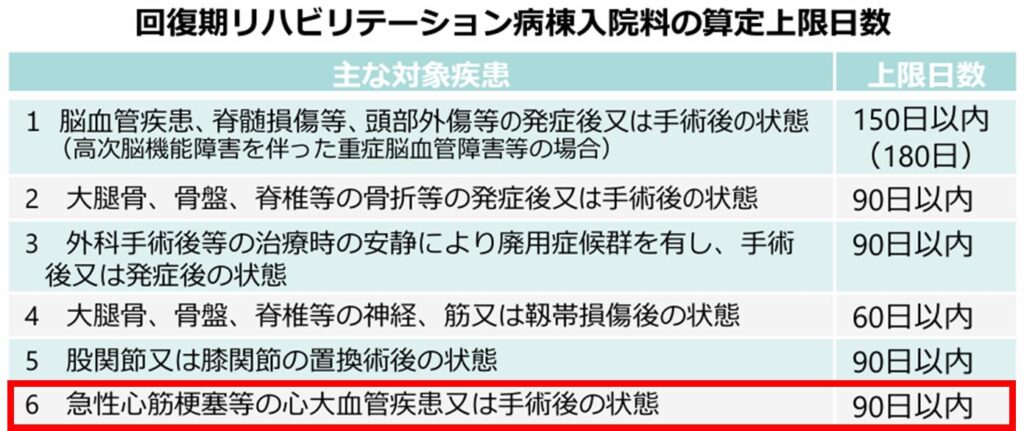

回復期リハビリテーション病棟の入院期間の上限は、厚生労働省により以下のように定められています。

算定上限日数

引用:厚生労働省 第9回新たな地域医療構想等に関する検討会 資料2 R6/9/30

回復期リハビリテーション病棟の入院期間は、入院する際の「対象疾患が同一」の場合、他の病院の回復期リハビリテーション病棟へ転院しても日数はリセットされません。

- A病院の回復期リハビリテーション病棟に入院

- 「30日」経過

- B病院の回復期リハビリテーション病棟へ転院

- 残日数は「60日」

つまり、一度回復期リハビリテーション病棟に入院した日から「90日」となるため、転院しても上限日数を迎える日付は変わらない。

上の表は医療スタッフが入院期間の上限を確認するのによく用いられる表ですが、実際の疾患名ではなく「対象となる疾患の概要」が記載されているため、患者さんやご家族が確認するのは困難を極めます。

そこで、各項目に該当する具体的な疾患名をあげながら、どんな疾患がどのくらいの入院日数になるのかを解説していきます。

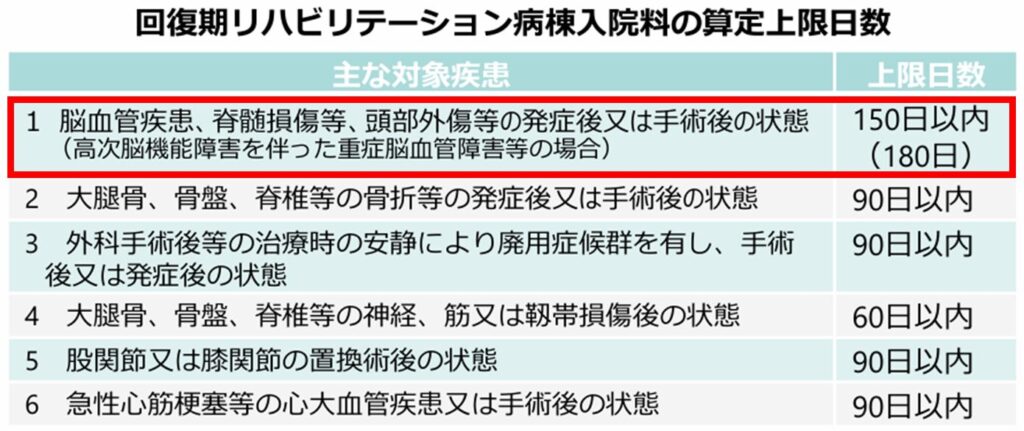

脳血管疾患、脊髄損傷等、頭部外傷等の発症後又は手術後の状態(高次脳機能障害を伴った重傷脳血管障害等の場合)

- 脳梗塞(アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症)

- 脳出血(視床出血、被殻出血、)

- くも膜下出血(シャント術後)

- 急性硬膜下血腫

- 脳腫瘍

- 脳炎

- 急性脳症

- 多発性神経炎(ギラン・バレー症候群 など)

- 多発性硬化症

- 脊髄損傷(頚髄、胸髄、腰髄)

- 脊髄腫瘍摘出後

- 脊髄炎

- 脊髄空洞症 など

- 上限日数:150日の脳血管疾患(重症)と高次脳機能障害を伴っている場合

- 重度の頚髄損傷

- 頭部外傷を含む多部位外傷

脳の損傷を受けた場所により、「言語」「思考」「記憶」「行為」「学習」「注意」などに関連する症状が現れ、日常生活や社会生活に支障をきたします。

- 失語・失行・失認

- 言葉がなかなか出てこない

- 読み書きができない

- 相手の話を理解できない

- 簡単な動作や一連の動作がうまくできない

- 見ているものや聞こえている音が何か分からない など

- 記憶障害

- どこに行ったか、何をしたか、何を食べたかを忘れる

- どこに物を置いたかを忘れる

- 新しいできごとを覚えられない

- 何度も同じことを言う、何度も同じ間違いをする

- 忘れていることに気が付かない など

- 注意障害

- ぼんやりとしていてミスが多い

- 複数のことを同時にすると混乱する

- 周囲のことにすぐ気をとられ落ち着かない

- 人の話を聞きながらメモを取ることができない

- 周りの状況に気が付かない など

- 遂行機能障害

- 計画を立てて物事を遂行できない

- 人に指示されないと行動できない

- 約束の時間に間に合わない

- 仕事を途中で投げ出してしまう など

- 社会的行動障害

- 興奮しやすく大声を出したり暴力的になったりする

- 自己中心的な行動をとる

- パニックになりやすい

- 目の前に欲しい物やしたいことがあると我慢できない

- 1つのことに対するこだわりが強くなる など

引用:Medical Note

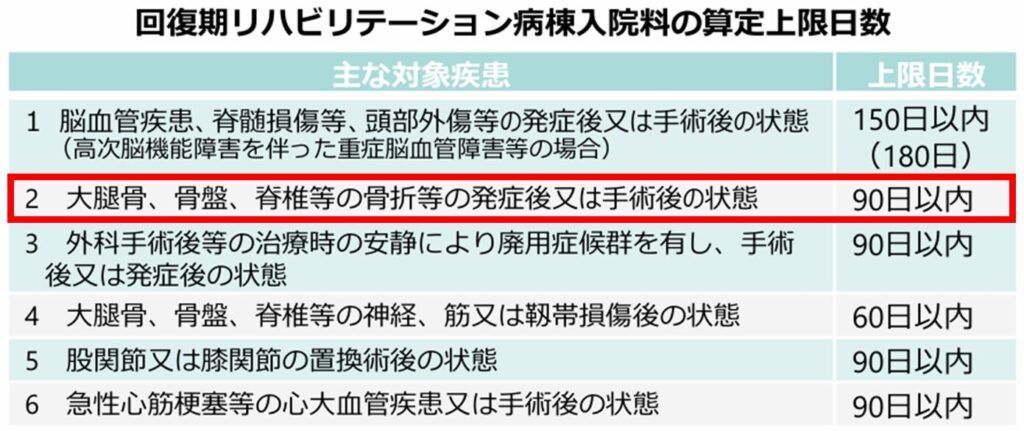

大腿骨、骨盤、脊椎等の骨折等の発症後又は手術後の状態

- 大腿骨の骨折

- 大腿骨頚部骨折

- 大腿骨転子部骨折

- 大腿骨骨幹部骨折

- 骨盤の骨折

- 恥骨骨折

- 腸骨骨折

- 坐骨骨折

- 脊椎の骨折

- 圧迫骨折

- 破裂骨折

- 横突起骨折

- 棘突起骨折 など

外科手術後等の治療時の安静により廃用症候群を有し、手術後又は発症後の状態

- 廃用症候群

- 病気やケガで長期間にわたり過度に安静にすることで活動性が低下し、心身のさまざまな機能が低下した状態です。

- 廃用症候群の症状

- 筋肉の衰え

- 関節の拘縮(硬くなること)

- 骨萎縮(骨が脆くなること)

- 心肺機能の低下 など

※ 癌の術後は対象外

大腿骨、骨盤、脊椎等の神経、筋又は靱帯損傷後の状態

- 脊柱管狭窄症

- 頸椎症

- 椎間板ヘルニア など

股関節又は膝関節の置換術後の状態

- 人工股関節全置換術

- 人工骨頭置換術

- 人工膝関節置換術

急性心筋梗塞等の心大血管疾患又は手術後の状態

- 急性心筋梗塞

- 狭心症発作

- 大動脈解離

- 開心術後

- 解離性大動脈瘤 など

入院期間の上限を超えたらどうなる?次にとるべき選択肢とは?

回復期リハビリテーション病棟の入院日数上限を過ぎた場合、通常は以下のような対応がとられることが多いです。

- 他の医療施設への転院

- 入院日数の上限を超えた場合、患者さんの状態に応じて、療養型病院や介護施設、または在宅医療への移行が検討されます。

- 外来リハビリへの移行

- 入院が終了してもリハビリが必要な場合、外来でのリハビリテーションが検討されます。

- 在宅リハビリの利用

- 在宅でのリハビリテーションサービス(訪問リハビリ、通所リハビリ など)を利用することで、引き続き回復を目指すこともあります。

具体的な対応は、患者さんの状態や地域の医療資源によって異なるため、主治医や医療チームと相談することが重要です。

まとめ

回復期リハビリテーションの入院期間は厚生労働省が定める基準をもとに、医師を中心とする各医療スタッフの情報と患者さん・ご家族の希望を聞きながら決められています。

リハビリの期間・目標ともに、患者さんやご家族と足なみを揃えることで、よりよいリハビリテーションを進めていくことが可能となります。

医療チームと連携しながら、最適な治療計画を立てていきましょう!

コメント